VLO.1 木頭詩人George Nakashima:看見樹木的靈魂

「我基本上是一個德魯伊教徒。我相信樹木中有靈魂,在一個非常深刻的意義上,樹比人更接近神⋯⋯」

Nakashima對木頭的尊重,來自於一種近乎宗教般的信仰。他視每一棵樹為一個獨特的生命,他的作品,則是為了延續這些生命的價值。

▋ 1.「樹木的靈魂」:Nakashima的德魯伊哲學

「木材不是無生命的物質,而是一種會『呼吸』且有生命力的材料。每一片木板只有一種理想用途。木工藝術家應用千種技藝,必須找到那個理想用途,然後塑造木材以實現其真正潛力。」 Nakashima在他的著作《The Soul of a Tree》(樹的靈魂)中,如此寫道。

這段話,清晰地描繪出Nakashima與傳統工業設計截然不同的理念。 他不認為設計是一種對材料的征服,而是一種對話、一種協作。 他相信每一塊木頭都有其獨特的「個性」,設計師的任務,是傾聽木頭的聲音,發掘出它最美的姿態,而不是強行改變它。

Nakashima常說,他的使命是「給予樹木第二次生命」。 這不僅僅意味著將木材做成傢俱,更是將木材的自然形態融入設計的核心。 因此,在他的作品中,我們總是能看到原木的自然邊緣、紋理、節疤,甚至是裂縫。 這些在其他人眼中視為「瑕疵」的存在,在Nakashima的眼中,卻是最真實、最動人的部分。

▋ 2.集中營:光明正是從最黑暗的地方誕生

1940年,Nakashima返回美國,在西雅圖開設了一間傢俱工作室。 然而,珍珠港事件爆發後,身為日裔美國人的他,與家人一同被強制遷往愛達荷州的Minidokaru集中營。

出乎意料的是,正是在這樣一個充滿壓迫與剝奪的環境中,Nakashima遇到了生命中的貴人——木匠Gentaro Hikogawa。 在Hikogawa的指導下,Nakashima深入學習了精湛的日式木工技藝。 這些技藝,如同一把開啟寶藏的鑰匙,讓他找到了自己獨特的創作語言。

「有時候,光明正是從最黑暗的地方誕生。」 這句話,用來形容Nakashima的經歷,再貼切不過。 在失去自由的日子裡,他反而找到了自己真正的職業方向,從建築轉向了家具設計與製作。 這段經歷,也讓他更加深刻地體會到,即便身處逆境,也要保持對美的追求,對生命的熱愛。

1943年,在建築師Antonin Raymond的擔保下,Nakashima和家人終於獲釋,並遷居到賓夕法尼亞州的新希望鎮。 他買下了一片佔地12英畝的土地,並在那裡建立了自己的工作室和家園。 這個地方,成為他往後數十年創作的基地,直到1990年去世。

▋3. 不完美的自然美學

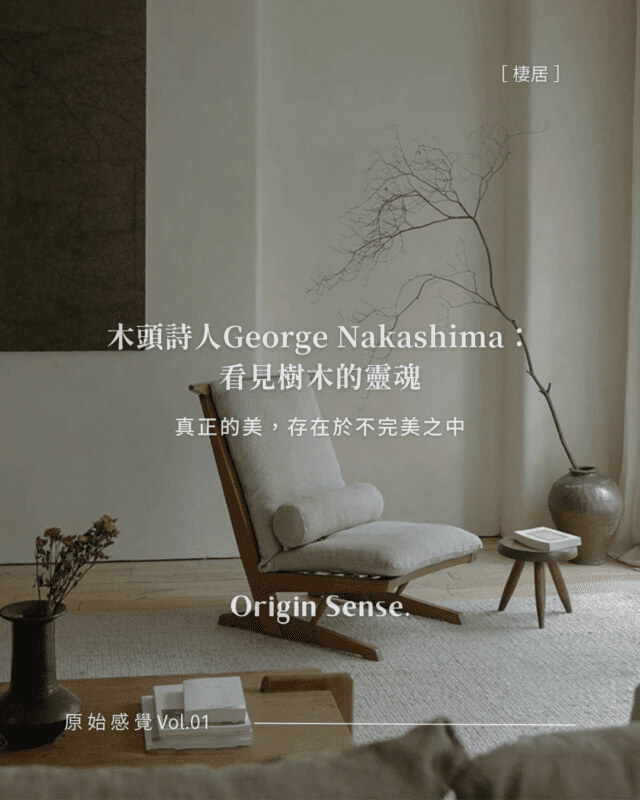

Nakashima作品最令人印象深刻的,莫過於他對木材自然形態的尊重與保留。 大多數家具設計師追求的是平滑、規則的表面,但Nakashima卻反其道而行,他刻意保留木材的自然邊緣、裂縫和節疤, 將這些「瑕疵」轉化為設計的亮點。

這種美學,與日本的「侘寂」(wabi-sabi)概念有著異曲同工之妙。「侘寂」 是一種欣賞事物無常與不完美的美學。 「侘」意味著安靜、孤獨,讓人能聽到「內心的微小聲音」;「寂」則暗示生鏽的、古老的、帶有銅綠的——引申為優雅簡樸。

Nakashima最著名的作品——自然邊緣餐桌(Free Edge Tables),正是這種美學的完美體現。 這些餐桌通常使用單一的大型木板製成,保留了樹木的自然邊緣和紋理。 當木材出現自然裂縫時,他不會試圖掩蓋,而是使用蝴蝶榫(butterfly joint)來穩定它們,同時也將裂縫作為設計的一部分來突顯。

「真正的美,」Nakashima 認為,「存在於不完美之中,因為那才是自然的真相。」他用他的作品,向世人展示了,即使是不完美的木頭,也能散發出獨特的光芒。 他讓我們重新思考,什麼才是真正的美,以及如何與自然和諧相處。

(本文收錄於《原始感覺 Origin Sense》雜誌 Vol.1:【棲居】專欄)